Aujourd'hui, c'est dimanche. Je suis d'astreinte : de garde, avec mon téléphone portable même aux toilettes, mais chez moi. Je suis d'astreinte en continu depuis deux jours, mon après-midi de repos précédente, c'était jeudi. La prochaine, mardi. Les journées ont été chargées. Les nuits, moins.

Il est 7h30, je suis dans mon lit, et mon téléphone sonne. Volume à fond, branle-bas de combat. Une voix de femme. Jeune.

- Service de garde.. bonjour ?

- Docteur c'est affreux mon cochon d'Inde a une tique, j'ai peur !

- Zgrmfl mais c'est pas grave, il suffit de l'enlever...

- Mais comment ??? Et puis, il y a les enfants !

- Pfff attendez je vais prendre votre téléphone, je vous rappellerai quand je serai à la clinique...

Suit une séance titubante pour trouver un stylo et un papier, noter le numéro.

- Merci docteur !

7h30. Là, c'est sûr, je suis réveillé maintenant. J'aurais pu l'envoyer chier. Même pas le réflexe. On ne me réveille jamais en semaine pour des conneries pareilles. C'est uniquement les dimanches et jours fériés.

Et moi j'envoie pas chier. Et tout à l'heure, quand je serai à la clinique pour gérer mes hospitalisés, je vais l'appeler pour enlever la tique de son cobaye. Lui montrer comment on fait, lui vendre un crochet à tiques, et même pas lui faire payer le tarif de garde. Mais quel con.

Foutre les chiens dehors, petit dej', twitter, café. Je vais partir assez tôt à la clinique, j'ai des trucs très lourds dans mon chenil, pas que ce soit urgent mais là, tout seul chez moi, je stresse et tourne en rond. Je bouquine un chapitre de mon Ettinger, n'en retiens rien, prends mes clefs et ferme la porte. Je vais aller voter en vitesse, pas sûr que j'aurais le temps plus tard. Au bureau de vote, il y a quelques vieux du village et une assiette de crêpes. Je serre quelques mains en vitesse, engloutis une crêpe tendue par madame le maire, et file en montrant mon téléphone comme une excuse.

"Les urgences, tout ça."

Il est 9h lorsque j'ouvre la porte de la clinique. Le chien qui devrait être mort depuis trois jours va bien. Très bien. Le téléphone sonne, un chien qui refuse de manger, pas joyeux, pas en forme. Alerte piro. Ce n'est peut-être pas ça, mais on ne va pas prendre de risques. En attendant qu'il arrive, j'appelle la propriétaire du cobaye, et administre ses traitement à mon hospitalisé lourd. Le chat opéré hier soir va très bien, pas d'inquiétude, il ronronne peinard dans sa cage avec ses morphiniques, sa litière, sa gamelle et son coussin. N'a pas touché à sa perf', comme souvent les chats. Je lui fous la paix. Il est apaisant.

Le propriétaire du jeune chien pas en forme arrive vite, pas le temps de promener le chien hospitalisé. On verra après. Un jeune lab', qui remue à peine la queue alors que d'habitude, rien ne le démonte. Son maître a eu raison de me l'amener. Il n'a pas de fièvre, l'examen clinique est normal, le frottis piro négatif, il n'est même pas franchement malade, mais il y a un truc.

Il a mal, forcément. Le ventre est souple mais il me regarde d'un air accusateur lorsque je le palpe.

"Il a tendance à manger des conneries, ce loulou ?

- Heu, non, ça lui a passé depuis quelques mois déjà."

J'enfile un gant, que je fais claquer comme dans les séries. Un doigt dans le rectum, des fragments durs, des gouttes de sang. Qu'est-ce qu'il a mangé ce con de chien ?

Des morceaux de bois.

Antalgiques, antibiotiques en couverture, paraffine, on revoit demain si ça ne va pas mieux : m'étonnerait qu'il faille lui ouvrir le ventre, à celui-là.

Pendant la consultation, la dame au cobaye est arrivé. J'ai enlevé la tique avec le petit crochet qui va bien, je lui ai montré comment faire. Quatre euros cinquante, le prix du réveil le dimanche, le prix pour être rassurée même si ce n'était rien du tout. Je trouve ça très con, et je ne vois pas comment faire autrement, là. Je renvoie la dame chez elle avec son cochon d'Inde. Il n'y a pas à dire, je sauve des vies. Je me dis que je comprends les généralistes qui n'assurent plus leurs gardes, vu que de toute façon les vraies urgences filent aux urgences, et qu'il ne reste que ce genre de conneries.

Il est 11h00, et le voisin arrive avec son chien. C'était prévu depuis hier. Ce papy setter s'est descendu une bassine de gras l'avant-veille, et ça a du mal à passer. Je préfère jeter un œil, même si les choses semblaient se dérouler normalement, hier. Il nous a déjà fait une hépatite, une pancréatite, une prostatite, une uvéite, manquerait plus qu'il nous refasse un joyeux mélange de tout ça sur son indigestion carabinée. Pas de selles depuis la veille, mais plus de vomissements non plus. Je fais une radio, histoire de vérifier l'absence d'image d’iléus. RAS en dehors de son arthrose et des plombs qu'il a pris il y a des années. Je remets des antalgiques, on verra demain.

Je promène le chien hospitalisé, renseigne un quidam qui a trouvé un chien, pucé heureusement, renvoyé dans ses pénates immédiatement. Ça aussi c'est du service public : je ne facture jamais rien pour ce genre de trucs, sauf si je garde le chien le temps que le maître puisse le récupérer...

Enfin, il est midi et j'ai fini mes urgences. Je vérifie mes perf', fais le tour de la clinique, ferme la porte.

Devant la mairie, les gens sont attroupés au soleil. Il y a la queue entre la boulangerie, le tabac et la mairie. Mais ici, ils n'ont pas de crêpes.

Deux heures moins dix, j'ai eu le temps de manger, cette fois. Le téléphone sonne à nouveau.

Un vêlage. A l'autre bout de la clientèle. Je choppe une chupa au passage, en guise de dessert. Pastèque, ma préférée.

Vingt minutes de route, je fais un détour par la clinique pour attraper l'embryotome, au cas où.

Le téléphone sonne, sur la route. Un chien qui s'est arraché une griffe. Il a mal, forcément, mais ce n'est pas grave. Je donne quelques conseils à la dame, qui voudrait quand même me le montrer. Je lui explique que je pars sur une grosse urgence, que j'en ai peut-être pour une heure ou deux. Je la rappellerai.

La petite étable est ouverte aux quatre vents. Il fait un froid glacial malgré le soleil, mais ma chasuble de vêlage coupe bien le vent. Le gars n'est pas trop habitué à me voir dans ce rôle. Avec ses 15 salers, on ne fait jamais d'obstétrique chez lui. Il a eu un bon réflexe : repérer la bête "malade", la remonter à "l'étable", repousser le veau déjà à moitié engagé. J'enfile mes gants, plonge mes bras dans la chaleur de la matrice. La jeune vache n'apprécie pas, mais ne dit rien. Le veau est là, présentation antérieur. D'après l'éleveur, il avait une patte pliée. Une bricole, mais bon, quand on n'a pas l'habitude...

Le souci, c'est cette sensation de vide, d'air dans l'utérus. Normalement, l'utérus, même atone à cause de l'épuisement, ça colle fort au veau, il n'y a pas des masses de place. Là, j'ai l'impression de balader mes mains dans une cathédrale de muqueuses. Et de sentir trop bien le rein gauche, la panse, là en bas. Percée. J'enlève mes gants pour en voir le cœur net, sentir les détails : une vraie catastrophe. Elle est déchirée, depuis le vagin jusqu'à, sans doute, la moitié de l'utérus, avec, évidemment, le col en vrac au milieu. Coup de bol, les artères n'ont pas pris, et le veau est encore en vie. Je glisse mes doigts sur les limites de la déchirure, sens passer un ovaire.

Et après tout, pourquoi pas ?

Je fais une tronche d'enterrement, l'éleveur et sa femme ont changé de visage en voyant le mien.

"Bon, votre veau a tenté de sortir par césarienne, mais tout seul. Il a bien réussi l'ouverture de matrice, même si ça fait plutôt incision de débutant, mais pour le péritoine, les muscles et le cuir, il a merdé. Je vais finir le travail : ouvrir là (je monter le flanc), on sort le veau par le trou qu'il a fait, et je referme tout le bordel. C'est un foutu chantier, il y en a pour deux heures sinon plus, ça peut rater, elle peut mourir de choc (elle fait déjà bien la gueule), ou faire une péritonite dans les jours qui suivent. Le veau, ça devrait aller. Il me faudrait deux seaux d'eau, froide ça ira."

Ils hésitent. A la fois choqués - ils n'ont jamais vu un truc comme ça - et rassurés par mes tentatives humoristiques. Je sais ce que j'ai à faire, je suis sûr de moi, et ils le sentent. Ils me font confiance. Il y a une sensation de puissance étrange dans ces instants. Ce genre de chirurgie, tous les vétos ruraux s'y sont essayés. Avec, je suppose, des succès variés. Ça ne s'apprend pas à l'école, ça ne s'apprend pas tout court. C'est le bordel, on ne sait pas ce que l'on va trouver en ouvrant, on a notre petite boîte de chir' et nos mains, on est tout seul. C'est exaltant. Surtout quand on l'a déjà fait et que l'on sait que ça peut marcher. La première fois que cela m'est arrivé, j'ai du "inventer" cette chirurgie. Depuis, j'ai un peu peaufiné. Ce matin, j'ai enlevé une tique du cou d'un cobaye. Là, la vie d'un veau et d'une vache dépendent de ce que je vais faire. Non que seule ma compétence compte : même en travaillant bien, elle peut y rester. Mais si je ne fais rien, elle mourra.

Le temps que je savonne la bestiole, anesthésie le flanc, ligote les postérieurs et pose une mouchette (dans le désordre), madame est revenue avec des seaux. Je dispose ma boîte de chir', sors mes fils, ma lame. Je me désinfecte les mains, les bras. Explique au monsieur comment tirer le veau, quand je le lui présenterai. Il est nerveux, se roule une cigarette, qu'il rallumera 100 fois pendant la chirurgie, vu le vent.

J'incise, esquive un coup de pied pas trop vaillant et de toute façon bridé par mon huit aux jarrets. Ça a le cuir épais, une salers. je crois que c'est la première fois que j'en ouvre une. Dessous, deux fines couches musculaires, puis la cavité péritonéale. Je repousse la panse vers l'avant, glisse mes bras derrière. L'ouverture est là. Depuis le milieu de la corne gauche jusqu'au vagin. Plutôt rectiligne. Le veau n'est pas trop mal placé pour une extraction. Je sors ses pieds, les tends à l'éleveur, qui place les lacs et, avec mon aide, extrait facilement le bestiau. Le veau est secoué, a du mal à respirer. Un coup d'analeptiques, et ça repart. Je le surveille trois minutes avant de retourner me laver puis désinfecter les mains. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent.

Nous sommes sur une petite route de campagne, et l'étable est ouverte du côté de la route. Il y a un passage monstre, avec les élections. Les gens s'arrêtent comme ils s'arrêtaient à la sortie de la mairie, discutent. Il y a des voisins, des vieux, des jeunes, une petite fille de six ans qui voudrait savoir si ça fait mal, et pourquoi le veau tremble comme ça. Elle aussi, elle a froid. Une dame sort une couverture du coffre de sa voiture pour abriter le veau, et enfile son blouson à la petite.

Je suis dans ma chasuble vert poubelle, les bras jusqu’aux coudes dans l'abdomen de la vache. Suture intégralement à l'aveugle, pas moyen d'extraire la matrice, même partiellement. J'appelle ça la suture au doigt : je me pique régulièrement pour bloquer la pointe de l'aiguille. Je serre mon surjet sur mes phalanges, me scie les articulations. Alors que j'écris ce billet, je compte douze coupures et piqures sur mes doigts. Les seules douloureuses sont celles de la deux-trois phalangienne de chaque index. Là où le fil passe quand je serre. Le premier surjet est le plus hasardeux. Le ligament large et les débris de placenta me gênent. La coupure est mal foutue. Con de veau. Il me faut pas loin de trois quart d'heure pour finir ce premier surjet. Pas parfaitement étanche, mais pas loin. Le second, enfouissant, me prendra une petite demi-heure. Du plaisir de faire un surjet en ne prenant que la séreuse et la musculeuse, sans traverser la muqueuse, lorsqu'on ne voit rien et qu'on a les deux bras dans la vache...

Une vieille dame me regarde travailler, souriante. Elle avait des vaches, avant, je ne les ai jamais connues. Ils ne parlent pas politique, aucun. Ils discutent, de la petite du voisin, des brebis, de la pluie, du beau temps, d'un baptême, de l'herbe qui pousse et du veau qui est gros, mais pas tant que ça. Ils parlent de tout, ils parlent de leur essentiel. Ils évoquent le véto qui était là avant moi, et qui est mort. Les Pyrénées sont splendides sous le soleil.

Je me sens utile, même si, finalement, ils ne s'intéressent pas tant que ça à moi.

J'ai fini mes surjets. Un monsieur, le père de l'éleveur, je crois, veut savoir quelle longueur de fil a été nécessaire : 2m50. Il n'en revient pas. Quelqu'un que je n'ai vu ni arriver, ni partir, vient de revenir avec une bouteille de colostrum empruntée au voisin laitier. Sortie du congel' et réchauffée au bain-marie.

Je fais vider un flacon de pénicilline dans l'abdomen de la vache. Plus par habitude que par réel souci d'efficacité, mais ça "parle". Ça aurait aussi bien marché en intra-musculaire. Premier surjet musculaire, second surjet musculaire. Cette fois, ça va très vite. Je suture le cuir, un joli montage à points passés. en esquivant les savates - la peau est toujours mal anesthésiée en fin de chirurgie...

J'ai terminé.

Reste à faire le ménage, m'enlever le sang de tout partout. L'eau des seaux n'est pas froide, elle est chaude. J'en pleurerais de plaisir, moi qui ne suis pourtant pas frileux.

Dans ma voiture, le téléphone chante les messages sur le répondeur.

Les gens sont partis. Mais le veau a toujours sa couverture.

J'explique un peu le post-op' à l'éleveur et à son épouse. Rien de bien compliqué. Ils sont dramatiquement confiants.

C'est une belle journée, même en plein vent.

Sur mon répondeur, un message, un chat blessé. Je pense à la dame avec son chien a la griffe arrachée, quand un chasseur m'appelle : il vient de faire ouvrir un chien au parc... Je donne rendez-vous aux deux en même temps. Le premier arrivé passera le premier sur la table de chir', le second sera hospitalisé. Je rappelle pour le chien avec sa griffe, m'excuse et explique à sa propriétaire que j'ai d'autres animaux à prendre en charge en priorité. Elle l'admet très bien, me demande quelques conseils. Elle ira le lendemain chez son vétérinaire habituel (qui ne fait pas ses gardes...).

A la clinique, je patiente un peu, range quelques papiers, regarde de loin ma 2035. Je me connecte sur Twitter. #radiolondres, et le gazouillis habituel. C'est le printemps.

Le chasseur arrive le premier. Un bon gros chien de chasse qui en a vu d'autres, une belle ouverture à la cuisse. Un petit trou sur l'abdomen. Largement de quoi justifier une anesthésie générale. J'ai le temps de poser mon cathéter et brancher ma perf' quand le chat arrive. Un gros matou manifestement plus qu'à moitié sauvage, avec une vilaine blessure au cou, probablement un vieil abcès percé. Bien dégueulasse. Je discute trois minutes, propose de le castrer en profitant de l'anesthésie. La dame est d'accord - ça lui apprendra à se battre, comme elle dit - j'hospitalise, elle le reprendra le lendemain.

Il est 17h passées et j'ai deux chirurgies qui m'attendent.

J'endors rapidement le gros chien. La plaie à la cuisse ne nécessite presque pas de suture musculaire, mais un drain ne fera pas de mal. Le trou abdo, finalement, ce n'est rien. Une demi-heure de boulot, et je laisse le chien se réveiller en expliquant les traitements et consignes pour la suite.

Il est 18h lorsque je tente d'endormir le chat. Je réussis mon injection, mais en bon gros matou costaud et à moitié sauvage, il essaye de me bouffer, m'échappe et ravage ma salle de préparation, avant de se réfugier sous une armoire. Nous avons laissé exprès l'espace nécessaire à un chat pour se planquer là, pour ce genre de cas. Je tue le temps de l'induction en faisant les soins à mon gros chien hospitalisé, qui continue de défier les pronostics, et en babillant sur twitter.

Pose de cat', perf. Le téléphone sonne à nouveau. Un veau, très mal. J'indique à l'éleveur que je passerai après avoir fini ma chirurgie. Le parage de l'abcès me prends une grosse vingtaine de minutes, la castration cinq de plus. Je remets le chat en cage, vérifie que tout va bien, et je repars.

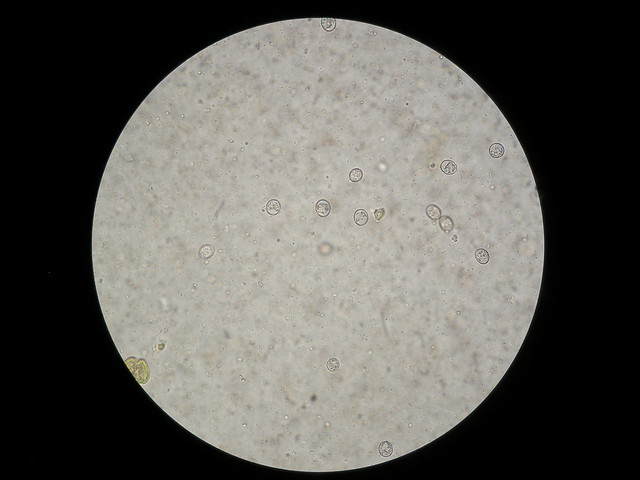

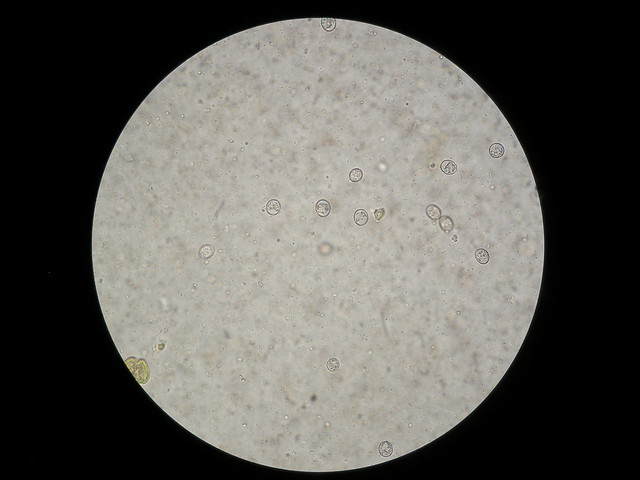

Le veau est à dix minutes de route de là. Il est 19h20 lorsque je l'examine. Douleur majeure, à en claquer. Une vilaine diarrhée hémorragique, une bonne fièvre. Coli, salmo ou coccidies ? Je pense pour les dernières, mais les fragments de fibrine et de nécrose dans la diarrhée me font douter. Le veau est mal, en tout cas. Dans le doute, je traite pour les bactéries comme pour les protozoaires, prends un échantillon, et surtout, je soulage la douleur. A 19h45, je suis de retour à la clinique, je mets la diarrhée à décanter pour une coproscopie. J'ai le résultat à 20h00. Normal. Coccidiose massive. Jamais vu autant de ces saloperies par champ (zone éclaircie, là, pas moyen de prendre la photo avant d'avoir dilué, ça ne rendait pas, mais l'idée était un peu la même que pour ces coccidies de lapin).

Je ne rappelle pas l'éleveur, de toute façon il viendra demain pour la suite du traitement, si le veau a survécu, ce qui est loin d'être gagné.

Moi, je promène le chien hospitalisé. Un gros cœur de malamut. Nous avons un nouveau président de la république, twitter gazouille tant que je n'arrive plus à suivre, et mon chat opéré de la veille est toujours là, et pète le feu. Celui à qui je viens de parer l'abcès et couper les roubignolles se réveille gentiment.

Je laisse un message aux propriétaires du malamut, et la salle de préparation à la femme de ménage. Dans un état lamentable, j'en suis désolé pour elle, mais je n'en peux plus.

Je referme la porte. Klaxons de joie dans le lointain.

Il est 20h40 quand j'arrive chez moi. Je vais me coucher tôt. Une grosse journée m'attend demain.