Elle avait posé son cocker sur la table et son beau manteau sur le dossier d’une de mes chaises en plastique. Tandis que je me concentrais sur la jeune chienne, qui hésitait entre bondir et se laisser amadouer, elle regardait le poster défraîchi au mur, le matériel bien rangé sur la paillasse et ma blouse bien propre. Je caressais Azul sans lui prêter attention, transformant l’air de rien mes caresses en palpations investigatrices. J’entendais, dans ce silence des débuts de consultation, la grosse voix de M. Baup à travers la porte de la salle de consultation, venu demander des conseils pour une de ses génisses.

Dans sa cote verte, il me regardait préparer ma tenue de combat. Pantalon en plastique façon ciré, bottes, gants de fouille, dispositifs intra-utérins, pistolet, gel lubrifiant. Je m’apprêtais à passer derrière les vaches laitières pour le suivi mensuel de repro, et le racleur à lisier était en panne. L’éleveur avait bien tenté de pailler par-dessus, mais peine perdue. La première vache qui prendrait peur pédalerait sur le béton pour s’éloigner de nous… et nous crépirait. Les suivantes aussi d’ailleurs. Il faudrait fermer la bouche pour ne pas en avaler.

Il était entré à la traîne, car Bulle s’était déjà jeté sur moi, pattes en avant, langue en vrac, bien décidé à me rouler la pelle du siècle. Je l’avais attiré dans la salle de consultation en m’accroupissant et en tapant dans mes mains d’un air encourageant, il avait saisi l’appel au jeu d’un bond. Seul mon masque m’avait protégé de l’affection torride de ce pitbull. A moitié désolé, à moitié mort de rire, son maître l’avait ramené à lui en tirant sur sa laisse.

Le silence était sans doute trop pesant. Nous étions assis chacun d’un côté de la table de consultation, lui sur un tabouret, moi sur le fauteuil que j’avais fait rouler jusque là. Sanah gisait sur le flanc, la respiration très calme, désormais incapable de marcher seule. Ses yeux blanchis guettaient nos mains, nos caresses, ses oreilles frémissaient à nos mots, surtout à ceux de son maître. A cette voix qui les liait depuis plus de quinze ans déjà. M. Lisos essayait de ne pas pleurer, mais je voyais les taches sur son masque. Il se demandait visiblement s’il pouvait l’enlever pour se moucher, alors, sans un mot, je lui tendis une feuille de papier essuie-tout. Il se détourna vers la fenêtre tandis que ma main restait sur Sanah, que mes doigts jouaient dans sa fourrure. Médusé, il regarda passer un vieux monsieur avec une agnelle dans les bras. Il sourit.

M. Garbet avait été l’un des piliers du canton, peut-être du département. Il y a quelques années, il m’avait raconté la création des premières coopératives, les syndicats, les tracteurs soviétiques, les réunions à Paris. Moi, je ne l’avais connu que dans sa vieille étable, avec sa fourche et sa brouette. Un voisin m’avait glissé que son frère était mort d’avoir trop travaillé à sa place, « pendant qu’il faisait le communiste ». Un de ses veaux agonisait au milieu du couloir, pris de sortes de convulsions. Pour meubler, alors que nous attendions que passe la perfusion que je venais de poser, pour une fois, ce fut lui qui me posa des questions.

Elle ne devait pas avoir plus de 14 ans. Son père était resté dans la salle d’attente, la poussant gentiment dans le dos. Extrêmement timide, elle avait posé sa boîte à chaussure sur la table et ôté le couvercle percé de quelques trous grossiers. Elle n’avait pas prononcé un mot, à peine peut-être un « bonjour » étranglé que je lui avais rendu avec un sourire des yeux. J’avais pris son lapin sur mes genoux en me calant dans mon fauteuil, rassurant Oberyn avec juste ce qu’il fallait de douceur et de fermeté. Au fil de mes questions sur l’alimentation et le mode de vie de son premier animal, elle s’était détendue. Je ne me suis jamais trouvé très impressionnant, mais il y a tout un decorum, et même un rituel, dans une clinique vétérinaire.

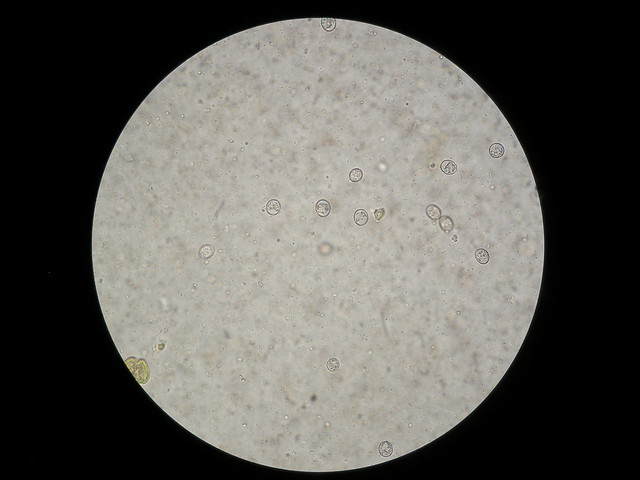

Appuyés sur la barrière, nous regardions les deux porcs qui se levaient et venaient nous voir. Le groin inquisiteurs, ils exploraient mes mains et mon pantalon, et calculaient sans doute la probabilité d’avoir à manger, ou, à défaut, des gratouilles derrière les oreilles. Je n’ai jamais été très à l’aise avec les cochons, c’est une espèce que je connais mal, je lis avec difficulté leurs réactions, mais ceux-là m’inspiraient confiance. Deux beaux bébés de 120kg dans un petit parc parfaitement propre et paillé, mais avec d’invraisemblables pustules sur l’intégralité du corps. Qu’est-ce que c’était encore que ce machin ?

J’étais resté assis sur mon fauteuil, derrière le petit bureau de ma salle de consultation, et l’avait invitée à ouvrir la caisse de transport de son chat, tandis que je remplissais sa fiche. Le jeune animal sortit tout d’abord timidement, puis se décida à partir en exploration. Il commença par renifler avec circonspection les pieds de la table, puis avisa mes genoux. Un instant plus tard, il se frottait à moi en posant ses pattes sur mon clavier, tout en ronronnant comme un vieux moteur. Encore un dont je ne risquais pas d’entendre le cœur.

Il m’attendait, fier comme Artaban. Je ne pus m’empêcher de lui faire la réflexion, puisque c’était le nom de son étalon. Il était beau comme une photo de ces anciens comices, tenant le gigantesque comtois par la couette, cette espèce de dreadlock formée dans la crinière et utilisée pour conduire les chevaux sans leur mettre le licou, juste en posant la main sur leur encolure. Le gigantesque animal me toisait paisiblement, les arses bombées, l’encolure à peine encapuchonnée, les naseaux frémissants, tandis que son petit propriétaire semblait porté par la splendeur de son cheval. Derrière eux, tranchant entre le vert du pâturage et le bleu du ciel, il y avait les Pyrénées et leurs dernières neiges, quand elles hésitent encore entre le vert des première feuilles, le noir des roches et le blanc des glaces. Et moi qui n’avais à la main qu’un flacon de vaccin au lieu d’un appareil photo !

Il parlait à sa génisse tout en l’arrimant fermement, mais avec douceur, à la barre de métal délimitant l’auge. Je n’avais qu’une seule injection à lui faire mais la jeune bête n’était pas habituée à ce genre de traitement. Je ne pipais mot, me concentrant pour faire l’injection vite, mais aussi le plus doucement possible. Introduire l’aiguille très lentement, pour ne pas qu’elle surréagisse, bien maintenir le contact avec son cou. Il lui parlait pour l’apaiser et ses mots auraient pu n’avoir aucun sens, mais il commentait ma façon de travailler, appréciant ma douceur avec sa bête. « Tu vois, il aime les vaches, lui. »

Le mail était arrivé via l’adresse du blog. Il sentait les questions recommandées aux lycéens par leurs professeurs. « Posez des questions à un professionnel du métier que vous envisagez de faire, voici une liste de propositions. » Je soupirais franchement. Cela prendrait des heures de répondre correctement à tout cela, et il y avait déjà plein d’éléments sur le blog. Alors je proposais : « si vous ne deviez garder qu’une question, laquelle serait-ce ? »

Mais alors, quel animal préférez-vous soigner ?

Pourquoi êtes-vous vétérinaire « mixte » ?

Je crois n’avoir jamais donné la réponse attendue. Chacun me voit travailler avec son animal, et dans l’immense majorité des cas, parce que je suis calme et que j’aime ce contact avec mes patients, apprécie ma façon d’interagir. Et se dit que vraiment, j’aime les chiens/chats/chevaux/lapins/vaches/moutons/ratons-laveurs… Chacun en déduit que c’est son animal que je préfère soigner. Et à chaque fois, ma réponse surprend.

Si j’avais préféré les chats, ou les chiens, je serais dans une ville, sans doute de taille moyenne. Je n’assurerais sans doute plus mes urgences, profitant plus sereinement de ma vie personnelle le soir et les week-ends. Je ferais sans doute plus de médecine complexe, quoi que je sois déjà pas mal servi, et aucune vache ne me crépirait de lisier, aucun cheval n’essaierait de m’écraser contre un mur, et je n’aurais pas à me poser des questions compliquées mêlant santé, bien-être animal, revenu de l’éleveur et santé publique.

Si j’avais préféré les chevaux, j’aurais poursuivi mon projet initial lorsque j’étais entré à l’école vétérinaire, et... je me demande bien où je serais aujourd’hui. J’imagine que j’aurais pu être vétérinaire dans une grosse structure, spécialisé dans les boiteries des chevaux de sport. Allez savoir.

Si mon intuition initiale s’était confirmée, je serais resté dans la région d’élevage où l’on m’a formé à l’obstétrique et à la médecine bovine. J’aurais été, je crois, très impliqué dans des organismes techniques et sanitaires. Passionné par les interactions complexes qui font la réussite – ou l’échec – d’un élevage, amoureux, en quelque sorte, de ces gens qui consacrent leur vie à ce paradoxe : élever des bêtes qu’ils apprécient, en sachant très bien leur destination finale. Et nourrir les gens.

Mais aucun de ces projets ne m’a suffi, et les années l’ont confirmé : ce que j’aime, c’est l’infinie variété des situations professionnelles que je rencontre. Même la gestion de ma « petite » clinique. Passer du cochon d’Inde au taureau, du cheval en colique à la broncho-pneumonie d’un chien, d’une virose féline à la préparation d’un audit d’élevage laitier.

Ce que j’aime, c’est l’humain à travers l’animal, cette rencontre qui montre le meilleur, et le pire.

Ce que j’aime, c’est l’animal qui révèle l’humanité.

La photo fait frémir, n'est-ce pas ?

La photo fait frémir, n'est-ce pas ?