Le bras dans la vache, l’aiguille dans la main, je regarde, devant elle, l’ancienne porte qui menait de l’étable à la maison. Les trois marches que l’on retrouve toujours, parce que la chaleur monte, et qu’on voulait, je suppose, que la saleté reste en bas ? Elles sont toutes construites sur le même plan, ces vieilles étables, celles que l’on nomme les « étables neuves » : un large couloir central, et, symétriquement, une rigole sous le cul des vaches, avec un extracteur à fumier la plupart du temps, un quai sur lequel se tiennent les bêtes, trop court aujourd’hui pour le gabarit des bovins du 21ème siècle, une série de barres horizontales où l’on attache les chaînes et où se trouvent les abreuvoirs, et, derrière, une mangeoire et un passage étroit pour distribuer la nourriture en passant le long du mur. On entre à un bout de l’étable, par une double porte de la largeur du couloir central. Au-dessus des vaches, à un tiers de la distance entre la rigole et la mangeoire, de vieux tuyaux qui servaient, autrefois, à brancher les griffes de traite. Ici, on ne fait plus de lait depuis des décennies.

Le plafond n’est pas très haut. Entre les poutres dont on devine avec peine la blancheur originelle, des nids d’hirondelles, des toiles d’araignées qui semblent n’attraper que de la poussière et de la paille. Au-dessus, un grenier à foin délaissé depuis longtemps, car les boules rondes de 300kg ou plus ont remplacé les anciennes bottes pick-up que l’on faisait tomber par une trappe. Je la devine encore, bouchée par un mauvais contreplaqué. Le paradis des bestioles : les chauve-souris cachées entre les chevrons et les tuiles, avec quelques nids de guêpes, la chouette effraie planquée dans un vieux trou du mur. Sous elles, le grenier, les souris et les rats qui se faufilent entre le vélo des enfants devenus grands-parents, l’ancienne machine à laver et les bottes de paille oubliées. Les chats qui guettent, puis abandonnent pour aller chasser la croquette. Le plancher et sa vrillette. Dessous, les hirondelles qui, pour le moment, se réchauffent quelque part en Afrique. Les araignées. Et puis les poules, qui grimpent partout sur les passerelles et les pondoirs accrochés aux murs. Les quelques vaches. Ces trois canards qui se dorent au soleil en nous regardant travailler, nous, les humains. Et derrière eux, dans l’axe de la porte de l’étable : les Pyrénées immaculées.

Il y a moi, avec ma chasuble de vêlage en plastique vert.

Il y a l’éleveuse, Mme Hers, qui prendra sa retraite d’ici peu.

Il y a son mari, qui donne un coup de main quand il est à la maison, mais qui travaille pour une association collectant le patrimoine immatériel régional. Le patrimoine immatériel : notre histoire, en somme. La leur. Collecter : écouter, noter, transmettre. C’est notre conversation qui, sans doute, me rend si mélancolique et observateur. Elle va vendre ses vaches, elle n’en gardera qu’une ou deux, pour le plaisir et pour les ennuis. Une ferme de plus qui s’éteint, une « étable neuve », construite sur l’emplacement de « l’étable à l’ancienne », celle qui l’a précédée, celle pour laquelle la porte communiquant avec la maison avait été construite, avec ses trois marches.

Celle que je suis en train de recoudre s’en ira avec les autres. Elle ne vêlera plus jamais. C’était pourtant la première fois. A nos pieds, il y a son veau : mort. J’étais parti dès l’appel de Mme Hers, et arrivé en dix minutes à peine. Le placenta pendait par sa vulve. Dans son vagin, un cul, et juste un cul. Et un bout de queue : un siège, un veau qui vient par l’arrière mais pas avec les membres postérieurs en premier. Ça ne pouvait pas passer, et pourtant, elle l’avait poussé, elle l’avait enclavé. Il était sans doute déjà mort quand j’ai commencé à travailler, mais je n’avais rien dit. Pourquoi tuer l’espoir ? J’adorerais avoir tort. J’avais repoussé le veau vers l’avant, doucement mais fermement, pour pouvoir passer ma main en dessous et chercher les onglons de l’un de ses postérieurs. Éviter le cordon ombilical qui se promène quelque part dans ce flou de membranes. Tirer sur le jarret, la seule prise évidente, faire glisser la main le long du canon pour tenter d’envelopper les sabots et les ramener vers la sortie sans accrocher son cordon, sans planter la pointe du jarret dans la paroi utérine, au risque de la percer. Une fois, dix fois. C’est un casse-tête et un casse-bras, un jeu de mécanique, de force contrôlée et de géométrie, où je grimace de douleur à chaque fois que la vache pousse, ruine mes efforts et broie mon avant-bras entre son bassin et son veau. C’est chaud, c’est tiède, c’est visqueux et gluant, cela sent le sang et l’amnios, c’est doux et c’est violent. Elle pousse, je tire, je tords, je vrille, elle souffre, et moi aussi, un peu.

Je sens les tendons tirer dans mes avant-bras, j’aurai mal demain, j’ai déjà mal maintenant, mais je ne pouvais tout simplement pas arrêter. Je me concentrais sur les trois marches de l’étable, devant moi, devant la vache, sur l’ancienne porte qui menait à la maison, sur le visage de Mme Hers qui se demandait s’il serait vivant. J’insultais le coq gueulant dans l’étable à nous vriller les tympans, tout en souriant amèrement, en me rappelant que tout cela était appelé à disparaître.

Il m’avait fallu une bonne quinzaine de minutes pour réussir, enfin, à ramener le membre postérieur du veau dans le vagin de sa mère. Elle, bravasse, se tortillait à peine entre deux efforts d’expulsion, sans un seul geste violent. Sa patronne lui grattait le dos et la tête en essayant de ne pas penser au veau. Son mari me regardait, incertain, tenant la corde qui tenait la vache, prêt à tout lâcher si elle tombait. J’avais ramené un membre, il ne me restait plus qu’à aller chercher le second. Mais quand j’avais enfoncé mon bras jusqu’à l’épaule, elle s’était effondrée. Nous l’avions relevée rapidement, j’avais remis mes mains dans son vagin, et j’avais constaté ce que je craignais : une monstrueuse déchirure de l’utérus, à cause de la pression due à sa chute et de la position du veau. Ma main ne palpait plus une muqueuse utérine et des cotylédons, elle se promenait désormais entre un rein et la panse. L’utérus, lui, pendait quelque part dans le ventre. J’avais, du coup, saisi sans peine le deuxième membre, et l’avais ramené à la sortie. J’avais attaché les deux pattes à une corde pour une extraction finale assez facile. Mort, bien sûr. Et puis, dans un silence éloquent, nous avions relevé la mère.

Avec le cadavre de son veau étendu derrière mes talons, j’avais estimé les dégâts. Un utérus de vache, c’est, en gros, une chaussette. Le trou par lequel vous glissez votre pied, c’est la vulve. Derrière, il y a le vagin. Entre le vagin et l’utérus, le col. Un simple anneau presque complètement effacé lorsque la vache vêle, mais un sas bien fermé pendant la gestation. Derrière le col, l’utérus, un gros tube qui devient assez vite bifide, mais peu importe. Là, l’utérus s’était déchiré sur le périmètre derrière le col. La seule partie qui tenait encore, c’était un petit fragment de dix centimètres de large à peine, au plancher. De la base du cercle à gauche, en suivant l’arc parfait du col, jusqu’à la base du cercle à droite : plus rien. Heureusement, à cet endroit là, les énormes artères qui irriguent l’utérus s’échappent déjà dans les ligaments larges et ne risquent pas de se déchirer.

Devant ce constat, deux choix : l’euthanasie, inacceptable pour elle, pour eux, pour moi. L’autre étant de suturer au col l’utérus qui pend dans le ventre. Repriser une chaussette géante à bout de bras (la longueur du vagin, c’est en gros celle de mes avant-bras et de mes mains), d’une seule main, sans rien voir, sans piquer d’autre organe, dans un animal qui bouge mais pas trop, en ayant déjà mal aux tendons à cause du vêlage. Et avec ce putain de coq qui gueule toutes les cinq minutes avec l'arrogance d'un homme politique qui vient d'être élu à la présidence de la République.

Au moins, j’aurai les mains au chaud.

Alors j’ai recousu. J’ai choisi une aiguille courbe à pointe et section ronde pour ne pas risque de couper l’utérus en le perçant, d’environ 7cm de diamètre de courbure. Un gros fil résorbable, tressé, pour sa solidité et sa faible mémoire de forme. J’ai posé mon premier nœud en bas à gauche du 7/8 de cercle utérin à suturer, en piquant depuis l’intérieur de l’utérus vers l’extérieur, en traversant toute l’épaisseur, puis j’ai percé la base du col de l’extérieur vers l’intérieur. J’ai amené les deux extrémités du fil à la vulve, et j’ai fait glisser mon nœud jusqu’à le serrer en place. Et puis ensuite, avec mon très long fil, j’ai répété le mouvement : percer l’utérus de l’intérieur vers l’extérieur, la base du col de l’extérieur vers l’intérieur, serrer, et deux ou trois centimètres plus loin, recommencer. Avec le fil qui s’échappe du chas, avec mon surjet qui se desserre et que je resserre au fur et à mesure, avec les membranes du col qui me font perdre mes repères, avec le ligament large que, parfois, du bout du doigt, je confonds avec la séreuse. Avec cette aiguille dont le talon me blesse la main à chaque fois que je force pour percer le col, trop résistant. Avec la vache qui pousse de temps en temps, qui me fait perdre mon aiguille, heureusement plantée dans les muqueuses, qui me fait perdre mon fil, qui me fait perdre le col, qui me fait perdre l’utérus. Avec la bouse qui parfois me coule sur les coudes dans ces efforts. Avec ce salopard de coq qui ne mérite même pas la bouteille de vin avec laquelle je vais le faire mijoter s’il continue à gueuler (notez que le mari de Mme Hers l’a jeté dehors à coups de fourches et de jurons, mais que dix minutes plus tard, il est revenu, indigné, pousser un cocorico en se cachant entre les pieds d’une autre vache).

J’ai recousu et je me suis concentré sur la porte et sur les trois marches, sur les poutres et leurs araignées, sur les nids d’hirondelle encore inhabités, sur les souris au-dessus du plancher, sur la chouette dans son trou et sur les chauve-souris sous les tuiles. Sur cette étable neuve avec ses tuyaux de traite désaffectés depuis trente ans, sur la muqueuse et sur le col, sur la solidité du fil et le serrage du surjet, mais surtout pas sur ma main droite coupée, percée, sur mes doigts ankylosés ou sur le cadavre du veau à mes pieds.

Nous avons discuté, des femmes qui délivraient les sorts pour que les vaches soient fertiles, comme la grand-mère de Mme Arize, c’était la dernière; sur les méthodes d’avant pour que la vache adopte son fruit : prendre un chien noir et le jeter en travers du veau, mettre le bras dans le corps de la vache et en tirer tout ce que vous trouverez dedans, en frotter le nourri et le museau de la vache, prendre deux poignées de sel et les mettre dans le corps de la vache par la nature, lui donner son petit et elle l’aimera. Ne me demandez pas pourquoi.

J’ai percé et repercé, tiré, vérifié, exploré, jusqu’à compter les derniers passages : plus que trois, plus que deux, le dernier, et nouer, à nouveau, avec les deux bras cette fois, abandonner parce qu’elle pousse, et recommencer, d’une main. J’ai serré, bien serré. J’ai revérifié, surtout les extrémités du surjets. J’ai refait deux points en U, par sécurité. C’est un excellent surjet. C’est un très médiocre surjet. Ce n’est pas comme ça qu’on recoud un utérus. Normalement, pour une césarienne, on fait deux sutures : une simple, interne, assez semblable à celle que je viens de réaliser, puis une seconde, qui ne traverse que les couches superficielles et enfouit la première, pour ne laisser qu’une surface bien lisse du côté abdominal. C’est comme ça qu’on fait mais c’est impossible dans cette configuration, pour ce chantier que je n’ai pas appris à l’école parce qu’il faut être un peu con pour se lancer dedans.

Je suis un peu con.

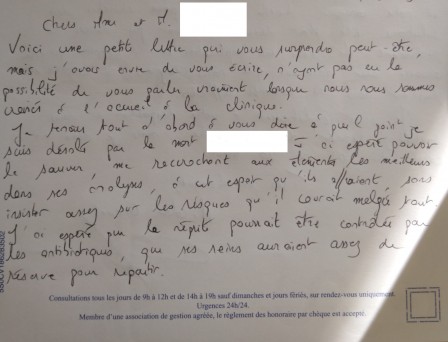

Pénicilline, anti-inflammatoires, une ordonnance, et surtout, de l’espoir. C’est la quatrième fois que je tente ça.

Les trois premières ont survécu.

Merci à

Dr Animula @Animula_tenera

Maryvonne Rippert @pibole

Eris @Eris_Lepoil